不安障害の症状に悩む方は、「少しでも心を落ち着かせる方法が知りたい」と感じていませんか。

心の不調や不安感は日常生活に大きな影響を与えるため、その対策としてサウナが注目されています。

本記事では、サウナが不安障害にもたらす効果や自律神経、脳内ホルモンへの影響、さらにはセルフケアとしての効果的な利用方法まで網羅的に解説します。

科学的根拠や実際の注意点も踏まえ、安心してサウナを活用できる知識をお届けします。

「サウナで不安障害のケアができるのか」を知りたい方は、ぜひ続きをご覧ください。

サウナによる不安障害への影響と活用方法

サウナは、リラクゼーションや健康の増進に役立つとして多くの人に親しまれています。

近年では、不安障害に悩む方の間でも、サウナが心身のバランス改善に貢献すると注目されています。

本章ではサウナが不安障害へ与える影響や、利用時のポイントについて詳しく紹介します。

サウナが不安障害にもたらす効果

サウナに入ることで、心身がリラックスしやすくなります。

汗をかくことで体の老廃物が排出されるだけでなく、温熱による全身の血行促進が期待されます。

血流が良くなることで体温が上がり、安心感や落ち着きが得やすい状態になります。

これは不安障害の症状緩和に役立つ要素のひとつとされています。

また、サウナ利用後の爽快感や達成感も、心の負担を軽減する助けになります。

自律神経と不安症状へのサウナの働き

サウナは自律神経に良い影響を及ぼします。

特に交感神経と副交感神経のバランスを整える効果が期待されています。

不安障害の方は自律神経の乱れによって動悸や過呼吸などの身体症状が表れやすいと言われます。

サウナで温まった体を水風呂や休憩でクールダウンさせることで、自律神経がトレーニングされ、ストレスに強い体づくりにも役立ちます。

- 温冷交代浴で自律神経が活性化する

- 体温調整能力が高まる

- 心身のリラックス感が得られる

サウナによる脳内ホルモンの変化

サウナに入ることで、脳内のホルモンバランスにも変化が生じます。

特に「エンドルフィン」と呼ばれる幸せホルモンやリラックスをもたらす「セロトニン」の分泌量が増えることが分かっています。

これらのホルモンは、不安や抑うつ感を軽減し、前向きな気分をサポートしてくれます。

| ホルモン名 | 主な働き |

|---|---|

| エンドルフィン | 幸福感・鎮痛効果 |

| セロトニン | リラックス・安心感 |

| アドレナリン | やる気や活力の向上 |

これらの作用によって、サウナ後は気分がスッキリしたり、ストレスが和らぐと感じる方が多いです。

サウナ利用により期待できるストレス緩和

サウナでは、日常生活で溜まったストレスを発散させやすい環境が整っています。

熱気によって心身がほぐれ、神経の緊張がほどけていきます。

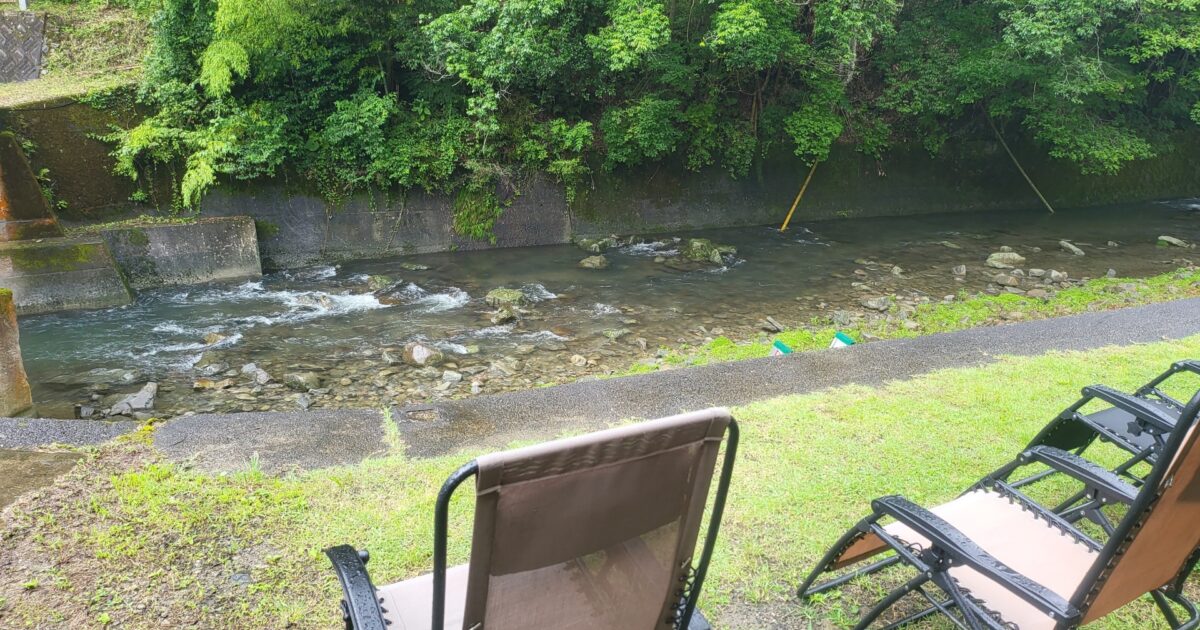

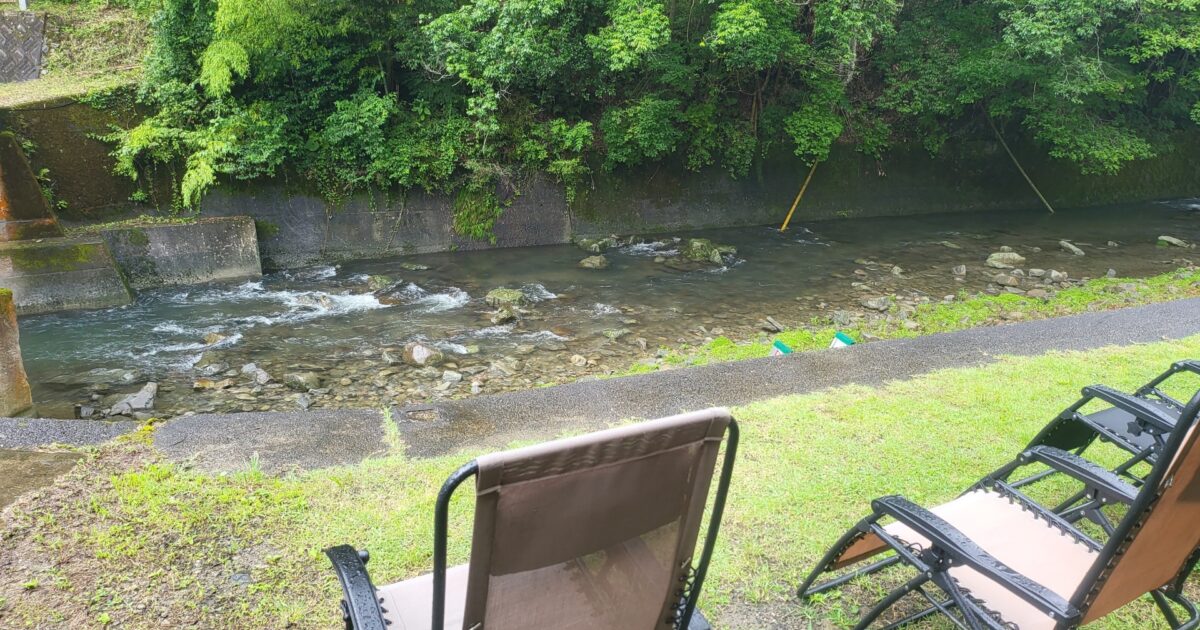

水風呂や外気浴を取り入れることで、より高いリラックス効果が得られます。

ストレスの原因から一時的に距離を置くことができるため、精神的なリセットにもつながります。

このような理由から、不安症状を抱える方にもサウナはおすすめのリラクゼーション法といえるでしょう。

科学的研究で示されたサウナのメンタル効果

サウナが心の健康に与える影響については、いくつかの科学的研究でも注目されています。

例えば、定期的にサウナを利用している人は、利用頻度の少ない人に比べてストレスや不安を感じにくい傾向があるというデータも存在します。

また、うつ症状の軽減や睡眠の質向上など、メンタルヘルス全般にプラスの影響が報告されています。

こうした研究結果は、サウナの良さをより多くの人に伝える根拠となっています。

不安障害の人がサウナを利用する際の注意点

サウナは安全性が高い施設ですが、不安障害を持つ方が利用する際には注意も必要です。

まず、体調や精神状態に合わせて無理をしないことが大切です。

不安発作が出やすい方は、無理に高温や長時間の利用を避けて、こまめに外気浴や休憩をとってください。

また、水分補給を適度に行い、極端な温度差には気を付けましょう。

必要に応じて同行者と一緒に利用するのも安心感につながります。

持病や服薬がある場合は事前に医師に相談してから利用することをおすすめします。

サウナを活用した不安障害のセルフケア方法

サウナは主にリラックス効果やストレス解消を目的として活用されることが多く、不安障害のセルフケアにも役立つとされています。

サウナ浴による深い発汗や温熱作用は心身の緊張をやわらげ、穏やかな気持ちへと導いてくれます。

正しい方法と適度な頻度を守ることで、サウナを安心して日々のセルフケアに取り入れることが可能です。

適切なサウナの入り方

サウナを利用する際は、まず体調が良好であることを確認しましょう。

発熱や体調不良、飲酒直後はサウナの利用を控えてください。

サウナに入る前には必ず水分補給を行い、体を洗ってから入室します。

最初は5〜10分程度の短時間からスタートし、慣れてきたら少しずつ時間を延ばすのがポイントです。

無理に長時間入らず、めまいや体調の変化を感じたらすぐに退出してください。

サウナから出た後は冷水浴や外気浴で体をしっかり冷やし、しばらく安静にして過ごしましょう。

| サウナ前 | サウナ中 | サウナ後 |

|---|---|---|

| 体調確認・水分補給 | 5〜10分程度で様子を見る | 冷水浴や外気浴でクールダウン |

リラックスできるサウナ内での過ごし方

サウナの中では焦らず、自然な呼吸を意識しましょう。

呼吸が浅くなると緊張しやすくなるため、深呼吸や腹式呼吸を取り入れると心身がさらにリラックスします。

目をつむり、軽く肩の力を抜くだけでも効果的です。

さらに、次のような過ごし方もおすすめです。

- 静かに座って自分の心と体の状態を感じる

- 周囲が静かであれば瞑想やマインドフルネスを実践する

- リラックスできる音楽を聴く(施設が許可していれば)

- 読書やスマホの使用は避け、できるだけ何も考えずに過ごす

サウナ内で無理に我慢したりせず、自分のペースを大切にしてください。

サウナ利用の最適な頻度

不安障害のセルフケアとしてサウナを活用する場合、頻度も大切なポイントです。

基本的には週に1〜2回程度が目安とされています。

頻繁に利用しすぎると疲労や脱水を招く恐れがあるため、適切な間隔を空けて利用しましょう。

「今日は少し調子が悪いな」と感じる日は無理せず休むことも大切です。

また、定期的にサウナに入ることで体が慣れてきて、リラックス効果をより実感しやすくなります。

自分の生活リズムや体調に合わせて、無理なくサウナを続けていくことがポイントです。

| 利用頻度 | おすすめ度 | ポイント |

|---|---|---|

| 週1回 | ◎ | 心身のリズムを作りやすい |

| 週2回 | ○ | 慣れてきたらおすすめ |

| 週3回以上 | △ | 体調に注意しながら利用 |

不安障害の症状へのサウナの短期的・長期的効果

不安障害に悩む人にとって、サウナは心身のリラックスや気分転換に役立つと注目を集めています。

サウナに入ることで発汗や血流促進、自律神経のバランス調整など身体的なメリットが期待される一方で、メンタル面にも好影響をもたらすという報告もあります。

短期的な効果としては緊張感の緩和や疲労回復、長期的には気分の安定や睡眠の質向上が期待できるでしょう。

緊張感の一時的な緩和

サウナではじんわりと身体が温まり、筋肉の緊張がほぐれていきます。

この心地よさが、不安障害による精神的な緊張を一時的に和らげてくれるポイントです。

実際にサウナ利用者の多くが「気分がすっきりする」「不安が軽くなる」といった効果を実感しています。

- 温熱によるリラクゼーション

- 発汗によるストレス発散

- 水風呂との交代浴による自律神経の調整

こういった効果を体感することで、不安な気持ちや緊張感から一度距離を置きやすくなります。

ただし、個人差があるため、苦手な方は無理をせず自身のペースで利用することが大切です。

睡眠の質への影響

サウナは入浴後に温度が下がっていく過程で、心身をリラックスさせる効果が強まります。

これは心拍数の安定や副交感神経優位への切り替えが、睡眠にいい影響をもたらすためです。

| サウナ前の状態 | サウナ利用後の変化 |

|---|---|

| 寝付きにくい | 寝付きやすくなる |

| 夜中に目が覚めやすい | 深く眠れる |

| 疲労感が残る | 翌朝の疲れが軽減 |

このように、サウナは不安障害に伴いやすい睡眠障害の改善をサポートしてくれる可能性があります。

就寝前のサウナ利用は一部の人に高いリラクゼーション効果を与え、休養の質をアップさせてくれます。

中長期的な気分の安定

サウナを継続的に利用することで、ストレスへの耐性や気分の安定といった中長期的なメリットも見込まれています。

サウナによって繰り返しリラックス状態を体験することで、不安になりやすい心身の状態を整えていくことが期待できます。

また、サウナ後の爽快感や達成感が前向きな気持ちにつながり、自己肯定感のアップにも役立つケースがあります。

さらに、定期的にサウナに通うことが生活リズムの改善や健康習慣の形成にもつながる可能性があります。

ただし、サウナのみで不安障害そのものを根本的に解消することは難しいため、医師やカウンセラーと連携しながら使うことが重要です。

サウナ利用と不安障害に関するよくある疑問

サウナはリラックスや健康維持の手段として多くの人に利用されていますが、不安障害を持つ方にとっては不安や疑問もあるかもしれません。

ここでは、サウナ利用と不安障害にまつわる主な疑問点について解説します。

サウナが不安感を悪化させる可能性

サウナに入ると心拍数が上がり、身体がポカポカと熱くなるため、元々不安を感じやすい人はこれらの体の反応が不安感を強くすることがあります。

また、サウナ特有の閉鎖された空間で圧迫感を抱く人もいるため、不安障害の症状が出やすくなる場合も考えられます。

反対に、サウナのリラックス効果やストレス解消効果で心身が落ち着き、不安が和らぐ人もいます。

個人差があるため、自分の体調や心の状態を観察しながら無理のない範囲で利用しましょう。

- 心拍数や体温上昇でドキドキしやすい人は、一度に長時間の利用を避ける

- 圧迫感や息苦しさを感じたら、すぐに退出する

- 不安が強い日は利用を控える

医師の治療との併用可否

不安障害で通院や治療を受けている場合、サウナを利用しても大丈夫か気になる方は少なくありません。

多くの場合、医師の治療とサウナ利用は併用可能ですが、内服薬の影響や持病の有無によっては注意が必要です。

特に、抗不安薬や抗うつ薬などは汗をかきやすくなったり、脱水に弱くなったりする可能性があります。

| 治療内容 | サウナ利用時の注意点 |

|---|---|

| 内服薬(抗不安薬・抗うつ薬) | 副作用で脱水や眠気に注意 |

| 心理カウンセリングのみ | 基本的に大きな制限なし |

| 合併症(心臓疾患など)あり | 主治医に相談してから利用 |

安全に楽しむためにも、新たにサウナを始める前は必ず主治医に相談しましょう。

パニック発作のある人への注意点

過去にパニック発作を経験したことがある場合、サウナの高温環境が発作の引き金となる可能性があります。

熱さや閉塞感、不快な体調変化が発作を誘発しやすいので、慎重に利用することが大切です。

もし発作が起きそうな時は、焦らず深呼吸をしてサウナから速やかに出ることを心がけましょう。

サウナの利用は一人よりも、信頼できる人と一緒に行うと安心です。

発作の持病がある方は、かかりつけ医とも相談し、自身に合った利用方法を選びましょう。

サウナと不安障害の関係を参考にする際のポイント

ここまでサウナが不安障害にどのような影響をもたらすかについてご紹介してきました。

日常にサウナを取り入れてみたいと考えている方は、心身の変化にしっかりと耳を傾けることが大切です。

体調や気分が思わしくない場合は無理をせず、必要に応じて医療専門家の意見を求めましょう。

サウナに期待できるリラックス効果やストレス緩和作用は人それぞれ感じ方が異なるため、ご自身に合ったペースと方法で楽しむことが大切です。

自分自身の状態を優先しながら、無理のない範囲でサウナを活用してみてください。

サウナ利用に加えて、十分な睡眠や栄養バランスの良い食事、適度な運動も不安障害の対策として役立ちます。

この記事が、サウナと不安障害の関わりについて検討する際の参考になれば嬉しいです。